棚田の歴史

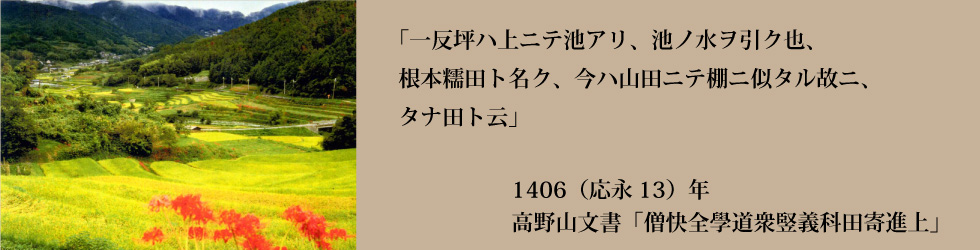

棚田がいつごろからみられるようになったかは、正確にはわかりませんが、6世紀中葉~7世紀前半とされる飛鳥時代以前の古墳時代には出現していたとも考えられています。それらの棚田は、緩い傾斜をもった狭い谷の谷底にひらかれた棚田であったと考えられます。「棚田」という言葉が文書でみられるようになるのは室町前期で、1406(応永13)年の高野山文書の一つに、「今ハ山田ニテ棚二似タル故ニ、タナ田ト云」とあるのが最初だといわれています。

棚田の定義

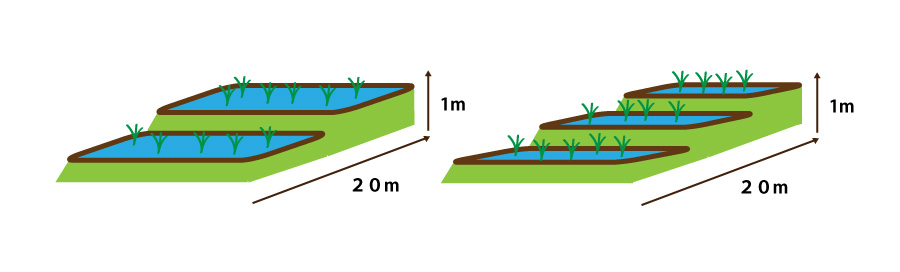

棚田は山肌や谷筋などの傾斜地に階段状に築かれた水田のことです。定量的には農水省による「水田要整備量調査」のデータ(1988年、傾斜1/20以上にある水田が対象)を基に、中島峰広早稲田大学名誉教授(NPO法人棚田ネットワーク名誉代表)が「全国棚田分布図」を制作しました。今ではそれが一般的にも「棚田の定義」として広がっており、中山間地等直接支払制度などの交付算定基準になっています。

※傾斜1/20とは、水平方向に20㍍進んだとき、1㍍高くなる傾斜のこと

棚田の種類

【参考】『日本の棚田~保全への取組み』中島峰広著(古今書院)